通州在历史上曾经是我国中原与边陲的中间地带。多少年来,聚居在东北和北部边疆的匈奴、契丹、女真等少数民族,每当他们积蓄到一定力量之后,就会向内地侵犯骚扰,这种国内民族矛盾一旦发生,不仅人民流离失所,而且严重破坏生产,阻碍社会发展。当时为了防御北方少数民族的骚扰,除了凭借长城以外,许多地处要隘的州县,也多筑起城堡,作为屯兵卫戍的战备工事。幽州(北京的古称)正是首当其冲,而潞县(通州的古称)又是幽州的门户。因此,潞县的城池不仅历史悠久,而且具有极为重要的战略意义,在漫长的岁月里不仅确实卓有功绩,也记录了通州的荣辱兴衰。今天回忆通州城的历史,是很有必要的。

● 关于通州城的规模 ●

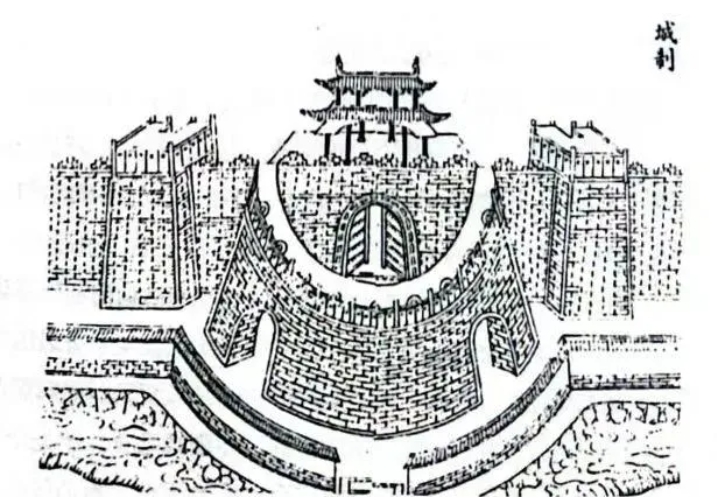

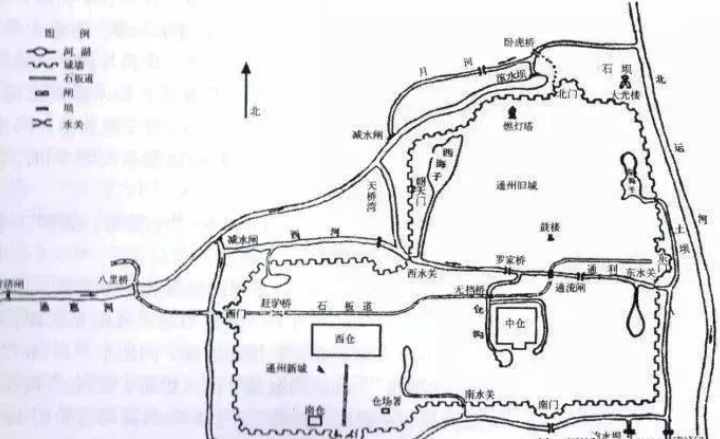

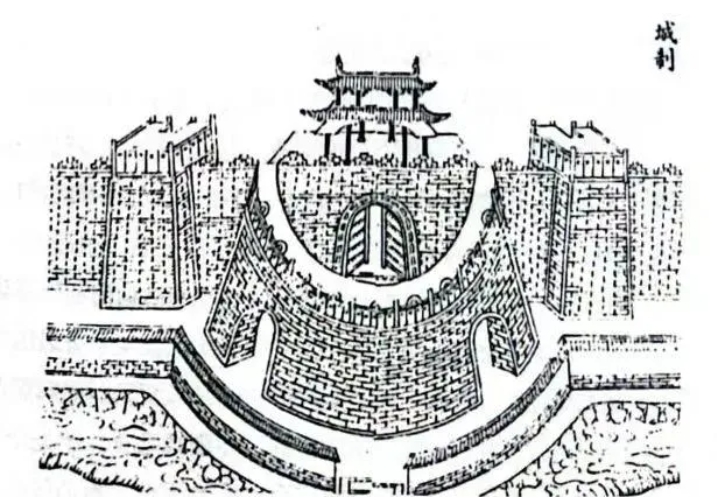

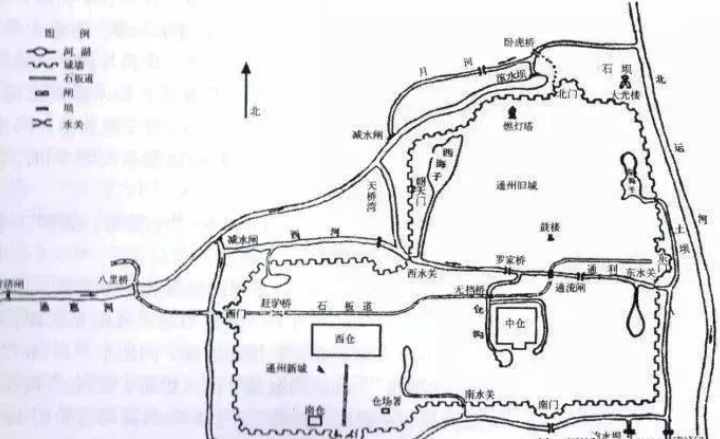

徐达攻克通州以后,为了防御元朝胄裔卷土重来,加强对北京外围的保卫,命孙兴祖督战重新扩建修筑通州城,它就是最后保留下来的城垣。至于城池的规模,以及明、清两代历次修葺与扩建,都有详细的文字记载。概括地说,当时通州的城,是以石为基,砖其外,中实以士,周围九里十三步,连垛高三丈五尺。全城设四门:东门名“通运”西门名“朝天”、北门名“凝翠”、南门名“迎薰”,各门皆有瓮城,这就是所谓的旧城。时隔八十多年,到了明朝正统年间,蒙古瓦刺部的势力逐渐强盛,首领也先屡犯塞北,边境自此多事,许多城邑被其所陷京城为之震惊。通州乃漕储重地,特别是西、南二仓,当时还都在城外,不便守护,如果一旦失事,为瓦刺部所掠,关系甚重。因此、在正统十四年(1449年),也就是史称“土木之变”英宗亲征被也先所虏的那一年,总督粮储太监李德奏请扩建新城,以保卫仓糜。经朝廷诏准在旧城西南扩展周围七里有奇的新城,于景泰年间竣工。开新城西门、题名“五尺瞻天”、后改名“神京左辅”。辟新城南门,题名“望帆云表”、后改为“灌输”,这就是所谓的新城。新城竣工后,括西、南二仓于城内。可见扩建通州新城是有一定历史背景的。这新旧二城的历史背景,充分说明了通州城在历史上对政治、经济各方面的重要意义,以及它所产生的巨大贡献。

徐达攻克通州以后,为了防御元朝胄裔卷土重来,加强对北京外围的保卫,命孙兴祖督战重新扩建修筑通州城,它就是最后保留下来的城垣。至于城池的规模,以及明、清两代历次修葺与扩建,都有详细的文字记载。概括地说,当时通州的城,是以石为基,砖其外,中实以士,周围九里十三步,连垛高三丈五尺。全城设四门:东门名“通运”西门名“朝天”、北门名“凝翠”、南门名“迎薰”,各门皆有瓮城,这就是所谓的旧城。时隔八十多年,到了明朝正统年间,蒙古瓦刺部的势力逐渐强盛,首领也先屡犯塞北,边境自此多事,许多城邑被其所陷京城为之震惊。通州乃漕储重地,特别是西、南二仓,当时还都在城外,不便守护,如果一旦失事,为瓦刺部所掠,关系甚重。因此、在正统十四年(1449年),也就是史称“土木之变”英宗亲征被也先所虏的那一年,总督粮储太监李德奏请扩建新城,以保卫仓糜。经朝廷诏准在旧城西南扩展周围七里有奇的新城,于景泰年间竣工。开新城西门、题名“五尺瞻天”、后改名“神京左辅”。辟新城南门,题名“望帆云表”、后改为“灌输”,这就是所谓的新城。新城竣工后,括西、南二仓于城内。可见扩建通州新城是有一定历史背景的。这新旧二城的历史背景,充分说明了通州城在历史上对政治、经济各方面的重要意义,以及它所产生的巨大贡献。 明嘉靖年间,在旧城东南角城上,建文昌阁,供奉主宰功名禄位的文昌帝君。在新城的北城墙上筑有北极阁,供奉玄武大帝,其规模远不及文昌阁宏伟。明正德六年(1511年),在新城西南角造敌台一座。崇祯四年(1631年),又在旧城东北角建敌台一座,其形如扇,虚其中以架炮,是当时守城御敌的重要工事。经过了明、清两代多次维修,乾隆三十年(1765年),奏请帑重修通州城,同时拆除了包括旧城西门(朝天)在内的新、旧二城相隔的一段城墙182 丈、使新、旧二城合二为一,全城周围 2707丈5尺。至此,通州城池即成定型。从而加强了捍卫京师的防御力量,并且承担了保卫明、清两代王朝赖以生存的经济命脉——漕运仓储的重要任务,达五六百年之久。 庚子事变后的1901年,美国传教士都春圃、谢子荣,为了他们教徒出人城方便,不顾我国的传统惯例,胁迫知州吴兆毅,在新城南门以西大约 436 米的地方,开凿一个小南门,应该说这是一个地地道道的国耻门。 及至辛亥革命,清朝覆灭,随之军阀混战连年不已,列强侵华日益加剧,加之国民党反动派发动内战,在这半个世纪的动荡年代里,天灾兵燹的袭扰,通州城垣凋敝不堪。新中国成立后,濒临倾圮的残城,于1952年拆除。至此,通州城就成为一个历史名称了。

明嘉靖年间,在旧城东南角城上,建文昌阁,供奉主宰功名禄位的文昌帝君。在新城的北城墙上筑有北极阁,供奉玄武大帝,其规模远不及文昌阁宏伟。明正德六年(1511年),在新城西南角造敌台一座。崇祯四年(1631年),又在旧城东北角建敌台一座,其形如扇,虚其中以架炮,是当时守城御敌的重要工事。经过了明、清两代多次维修,乾隆三十年(1765年),奏请帑重修通州城,同时拆除了包括旧城西门(朝天)在内的新、旧二城相隔的一段城墙182 丈、使新、旧二城合二为一,全城周围 2707丈5尺。至此,通州城池即成定型。从而加强了捍卫京师的防御力量,并且承担了保卫明、清两代王朝赖以生存的经济命脉——漕运仓储的重要任务,达五六百年之久。 庚子事变后的1901年,美国传教士都春圃、谢子荣,为了他们教徒出人城方便,不顾我国的传统惯例,胁迫知州吴兆毅,在新城南门以西大约 436 米的地方,开凿一个小南门,应该说这是一个地地道道的国耻门。 及至辛亥革命,清朝覆灭,随之军阀混战连年不已,列强侵华日益加剧,加之国民党反动派发动内战,在这半个世纪的动荡年代里,天灾兵燹的袭扰,通州城垣凋敝不堪。新中国成立后,濒临倾圮的残城,于1952年拆除。至此,通州城就成为一个历史名称了。