团花是中国剪纸历史最悠久、运用率最广泛的一种形式。我国最早的剪纸实物、新疆出土的北朝时期剪纸即为团花剪纸。目前北方地区只有陕北个别地区还保留这种手艺,华北地区普遍认为已经失传。通州团花剪纸制作技艺自清代开始距今已有200多年的历史。团花剪纸以剪刀为主要工具,它重在一个“团”字,远看花团似锦,近看花中有意,团团相聚,花中有花,象征着团团圆圆的寓意。

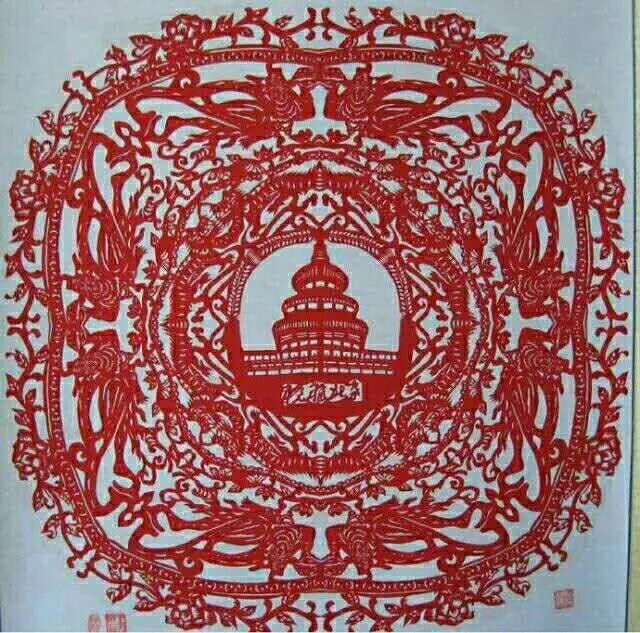

当我们看到王文敏老师的团花剪纸作品之时,京味团花,映红眼帘。在腊月初一的这个时节,眼前的团花剪纸更是让我们感觉到团圆年味,扑面而来。

西集镇王庄村王文敏的团花剪纸具有很强的代表性。王文敏老师1948年出生于通州区西集镇王庄村,是一名退伍军人。他自幼喜爱书画,是剪纸三代传人。他的作品纯朴典雅,具有浓郁的生活气息,在继承了传统剪纸技艺特点的同时,也创造出了自己独特的艺术风格。现为国家AAA级艺术家,被评为首届北京城市副中心十大杰出文化名人。

王文敏老师的绘画和团花剪纸艺术作品多次获国家级、市级、区级奖项,并有多个博物馆收藏作品。《庆奥运》在2008年庆奥运剪纸大赛中获得铜奖。《五十六个民族五十六朵花》、《托起明天的太阳》、《最可爱的人》等多幅优秀作品,被中国农业博物馆、中国民间文艺家协会、北京市文物局收藏,并被评审入选迎奥运“中国农民艺术展”,列入奥运珍藏艺术画册。作品《古韵北京》等14幅作品被通州区档案馆收藏。剪纸作品《丰收碾米农家小院》参加了农业部、文化部等部门联办的首届中国农民艺术节,被评为优秀作品。

2012年他随市政府新闻办公室的文化团一起造访德国,参加“德国中国文化年·魅力北京”系列活动。在为期9天的活动中,现场表演创作团花剪纸,受到了广大德国友人的热烈欢迎,作品也被很多国际友人收藏。2013年至今,王文敏老师开始为各个中小学生讲课,将我们的传统民族文化传播到校园中去。2014年春节,特意用红绸制作的《奔马图》登上通州区春晚舞台,给全区人民拜年。另外还有《八骏图》《龙马精神》《马到成功》等作品。

通州团花剪纸制作技艺于2009年被通州区政府列入区级非物质文化遗产名录加以保护。2010年,王文敏老师在自己家中成立了工作室。在这间很小的工作室里,在长长的创作台上,王文敏老师静心创作团花剪纸作品与书画作品。每一幅作品都是他自己很宝贝的心血之作,他也怡然自得,乐在其中。在工作室里,王文敏老师给大家简单介绍了传统剪纸和现在剪纸的区别,还向大家展示了自己的团花剪纸作品。与一般剪纸不同的是,团花剪纸外围是精美的花纹,花纹中夹杂着动物造型,中间多为镂空,呈现出立体感较强的人物和花鸟。一幅两条红鲤鱼向上跃起的团花剪纸作品,顿时让我们感受到民间老百姓对“年年有鱼”的美好希冀。

王文敏老师的作品种类除了剪纸作品外,还有书法、国画等,被多家媒体、报纸和杂志发表刊登。他说,团花剪纸与书画的艺术感是相通的,他常常在不同艺术形式的创作中揣摩那种细致的艺术通感。

王文敏老师的作品

团花剪纸虽美,但在传承过程中却困难重重。目前王文敏老师在给小孩和成人技校讲课,但是对于剪纸人们大都是当作兴趣学习,通州团花剪纸的传承十分困难。王老师指出,剪纸学起来虽然技巧并不是很难,但实际上难在创作,需要有艺术功底。作为折叠剪纸,团花剪纸最能体现剪纸多次折叠、重复造型的优势,即使是那些不对称的图案,也不用刻刀镂空,而是用剪子一次成型,这需要操作者对折叠的逆向思维能力足够强。种种原因,团花剪纸的传承面临一定的困境。但是王文敏老师说,作为传承人,他一定会努力把团花剪纸这项古老的民间艺术发扬光大。

王文敏老师演示剪纸

内容来源:风雨传承

指导老师:王铭

撰稿:刘嘉姚

图片:常欣怡 陈敏拍摄

编辑:魏天玮